Je m'appelle Kévin, j'ai 10 ans ; il me faut pour l'école faire un exposé sur les maladies de la préhistoire. Je suis allé sur internet mais il y a tellement de sites que je n'arrive pas à savoir quelles sont les maladies. Pourriez-vous m'aider ?

merci beaucoup

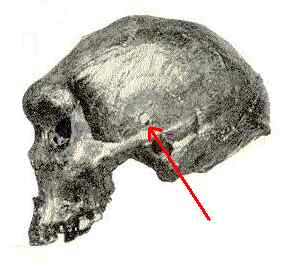

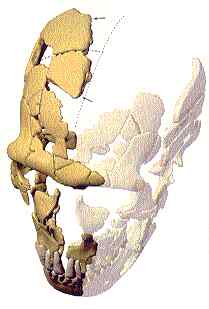

Kabwe (Zambie) Homo sapiens archaïque ancien (ou Homo heidelbergensis) :

Le crâne BH 1 présente des lésions dentaires (imputées à des caries ou à une intoxication chronique par le plomb dont les stigmates sont également notés dans le fémur E 793) et une lésion de l'écaille temporale d'origine infectieuse plutôt que traumatique (une blessure à cet endroit serait mortelle, or cette perforation s'est cicatrisée).

Bonjour Kévin,

La science

qui étudie les maladies d'avant est la paléopathologie.

Il est très difficile de connaître avec certitude les maladies

des hommes préhistoriques puisqu'on ne retrouve que leurs os et

leurs dents : impossible dans ce cas de prouver qu'ils pouvaient souffrir

d'angine ou d'appendicite.

On peut cependant étudier les maladies qui affectent les dents

et les os : on a retrouvé des cas de torticolis

congénitaux, de carie, d'arthrose, et des fractures. On a retrouvé

sur des dents des traces d'intoxication par le plomb, mais ça devait

être très rare (puisqu'il y avait nettement moins de pollution

à l'époque).

On peut aussi savoir depuis quand un microbe existe en étudiant

les gènes des microbes d'aujourd'hui.

Les hommes préhistoriques qui appartenaient à la même

espèce que nous (des Homo sapiens, aussi appelés

Hommes modernes) devaient avoir en gros les mêmes maladies que nous

puisqu'ils avaient le même corps que nous.

Les autres hommes préhistoriques (Hommes de Neandertal, Homo erectus,

Homo habilis) et leurs ancêtres (Australopithèques) ont dû

avoir des maladies qui ressemblent aux maladies qu'attrapent les hommes

et les singes d'aujourd'hui.

Bien sûr, certaines maladies d'aujourd'hui n'existaient pas à

l'époque : on sait par exemple que le sida et la maladie de la

vache folle sont apparus il y a quelques dizaines d'années seulement.

C'est sans doute vrai pour d'autres maladies.

Les hommes préhistoriques n'étaient en contact qu'avec des

produits naturels, et toujours les mêmes : les allergies

devaient donc être très rares. (?)

On pense, mais ce n'est qu'une hypothèse, que les maladies virales

(maladies dues à des virus) étaient plus rares qu'aujourd'hui,

et qu'il y avait plus de maladies dues à des parasites ou des champignons

microscopiques. (Virus, bactéries, parasites et champignons microscopiques

sont les différentes sortes de microbes).

Les hommes vivaient beaucoup moins longtemps qu'aujourd'hui : toutes les

maladies liées au vieillissement étaient donc plus rares

: certains cancers, et l'hypertension, les infarctus.

Le mode de vie intervient sur beaucoup de maladies : les hommes préhistoriques

mangeaient de la viande d'animaux sauvages, donc moins grasse : ils avaient

moins de cholestérol ;

ils ne fumaient pas, forcément, donc avaient moins de cancer, et

moins d'infarctus ;

ils faisaient plus d'efforts physiques que nous : ils avaient moins souvent

du diabète, moins souvent du cholestérol, moins souvent

des infarctus.

Par contre, ils ne connaissaient pas les antibiotiques (mais ce fut le

cas même après la préhistoire, puisqu'on n'utilise

les antibiotiques que depuis 1930 ou 1940) : une légère

blessure, une carie (?) ou une pneumonie étaient souvent mortelles

à l'époque ! Heureusement ce n'est plus le cas de nos jours.

La vie était très dure à l'époque : les accidents

de chasse et les fractures devaient être fréquentes. Les

blessures s'infectaient plus qu'aujourd'hui. Et les fractures laissaient

souvent les gens handicapés. Il était plus difficile d'obtenir

de la nourriture, et certains hommes préhistoriques souffraient

de la famine.

Par contre, pendant la longue première partie de la préhistoire,

l'homme ne connaissait pas la guerre, qui n'a été inventée

que tardivement, presqu'à la même période que l'agriculture,

la poterie, les villes et les villages. De la première partie de

la préhistoire, appelée paléolithique, on ne possède

que de très très rares exemples de blessures volontaires.

Alors que les preuves d'agressions et de batailles deviennent nombreux

à partir de la deuxième partie de la préhistoire,

le néolithique.

Voilà. Je n'en sais pas beaucoup plus. Bonne chance pour ton exposé.

Thierry Koltes

adresse : ma.prehistoire@free.fr

Shanidar 1, Homme de Neandertal (Iraq) :

il présente une fracture du plancher de l'orbite gauche, une atrophie du membre supérieur droit et une dégénérescence de l'extrémité du membre inférieur droit.

Sangiran (Java) : jeune Homo erectus (500 000 ans). La fracture de la mandibule a cicatrisé en mauvaise position. Le blessé n'a pas pu mâcher pendant la période de cicatrisation : il n'a pu survivre qu'en se nourrissant de bouillie : a-t-il bénéficié de la solidarité de ses semblables ?

D'après Jacques Marseille, Nouvelle

Histoire de la France - 1 : Aux origines de la France, Le Robert /

France Loisirs, 1997 (sauf le Néandertalien du Vaucluse)

:

* L'Homme de Tautavel Arago XXI (Homo heidelbergensis), mort à l'âge de 20 ou 21 ans, a subi l'avulsion dentaire traumatique de la première prémolaire supérieure droite, 4 ou 5 ans avant son décès.

* L'os pariétal d'un enfant de 9 ans découvert dans la grotte du Lazaret (Nice) et datant de 120 000 à 140 000 ans comporte l'empreinte d'une lésion, sans doute un méningiome, une tumeur qui a peut-être été la cause de la mort de l'enfant.

* A La Chapelle-aux-Saints, un Néandertalien présente une subluxation congénitale de la hanche gauche, une cervicarthrose et une fracture costale avec un cal récent : l'individu est certainement mort d'un traumatisme thoracique.

* Les Néandertaliens de La Ferrassie ont subi des rhumatismes, des fractures, des déformations et des infections : le sujet de sexe masculin présente une arthropathie de l'articulation sacro-iliaque gauche (bassin), un traumatisme du grand trochanter droit (fémur) et de l'articulation radio-cubitale supérieure droite (fracture du coude) ; l'individu féminin a un genu valgum et a été atteint d'une ostéomyélite (infection de l'os) du péroné droit dans son enfance.

* Un Néandertalien de Bau de l'Aubesier (Vaucluse, 180 000 ans) souffrait d'infections ayant déchaussé ses dents au point qu'il ne pouvait que se nourrir de bouillie.

* L'étude comparative des dents des Néandertaliens et des Hommes modernes a permis à Erik Trinkaus de conclure que 75% des Hommes de Neandertal possédaient un émail mince, indice de carences alimentaires, alors que seuls 30% des Homo sapiens avaient un émail aminci. Faux, répond Jean-Louis Heim, qui précise que s'ils avaient souffert de telles carences alimentaires, les Néandertaliens auraient disparu bien plus tôt.

* Les fossiles d'Hommes modernes ne présentent pas de signe de grave carence alimentaire. Il n'y a par exemple pas de rachitisme. On note des stigmates d'arthrose et d'entorse. Une femme qui possède deux dents surnuméraires au niveau du maxillaire supérieur a souffert d'un abcès de la racine de la première molaire droite ayant évolué en ostéite (infection de l'os). Elle a dû également se plaindre d'un sacrum asymétrique et d'une scoliose.

Zaf

Yves Coppens signale la tuberculose osseuse, l'arthrose, la lèpre et la syphilis non vénérienne parmi les pathologies humaines de la préhistoire (conférence au Festival International de Géographie de Saint-Dié-des-Vosges, 8 octobre 2000).

Sophie A. de BEAUNE (1995) Les hommes au temps de Lascaux. Hachette : p. 140-145.

Jean DASTUGUE & Véronique GERVAIS (1992) Paléopathologie du squelette humain. Boubée.

Pierre THILLAUD (1996) Paléopathologie humaine. Kronos B.Y.